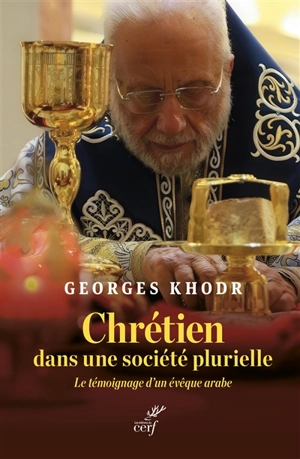

Dans cet ouvrage posthume, le Métropolite Georges Khodr (1923-2023) livre sa réflexion sur la condition de chrétien au Moyen-Orient.

L’auteur était évêque orthodoxe de Byblos. Par son témoignage et sa vie, il était une figure intellectuelle libanaise respectée et écoutée.

Formé chez les Frères des Écoles chrétiennes dans le contexte peu œcuménique des années 1930. Il témoigne de « l'attitude à l'égard des autres confessions était même assez souvent assez agressive » (p. 7). Au sein de la Jeunesse Etudiante Chrétienne, il découvre malgré tout une fraternité interconfessionnelle. En 1942, il fonde le Mouvement de la Jeunesse Orthodoxe (MJO), qui sera un véritable laboratoire de renouveau liturgique et théologique. Les fruits se traduisent par « un grand nombre de vocations monastiques et sacerdotales » (p. 9).

Khodr développe une théologie marquée par la reconnaissance de l'autre : « tous ceux que l'Esprit visite sont le peuple de Dieu » (p. 55). Cette approche s'enracine dans une « économie du Saint-Esprit » qui lui permet de discerner les « traces du Christ » dans l'islam et le soufisme, « même si la majorité des auteurs musulmans contemporains considèrent le soufisme comme une dangereuse déviation » (p. 36).

L'exclusivisme religieux devient alors un manquement à l’Évangile. Il s’interroge sur la violence des religions monothéistes et évoque que « l'unicité divine » est souvent mal interprétée comme une « unicité d'opinion des humains »(p.15).

Sur la réunion des confessions chrétiennes, Khodr affirme, après des siècles de lutte et les faibles avancées de l’œcuménisme institutionnel depuis Vatican II, que l’unicité ne peut résulter que d'une conversion spirituelle : « L'unité est une unité dans la sainteté. Le véritable travail œcuménique consiste à nous faire tendre tous vers la sainteté » (p. 27). Sa position est sévère devant le « patchwork entre la papauté et la conciliarité orthodoxe » (p. 26).

Khodr reconnaît le « fossé qui sépare radicalement la sensibilité du Nouveau Testament et des Pères et la praxis politique de Byzance » (p. 74). Et, paradoxalement il reconnaît que la « dhimmitude » musulmane (régime juridique auquel sont soumis en terre d'islam les non-musulmans appelés dhimmis) a paradoxalement parfois favorisé la coexistence entre les différentes confessions chrétiennes : « Au Proche-Orient, la dhimmitude a dû nous rassembler » (p. 76).

L’expérience de la guerre du Liban (1975-1990) a montré que les chrétiens participent à la violence au même titre que les musulmans. Son analyse de la violence chrétienne constitue l'une des pages les plus marquantes : « Pourquoi ceux qui ont cru à l'Agneau immolé ont-ils pu se livrer à l'infamie de la violence durant de longues périodes de leur histoire ? » (p. 89). Il dénonce particulièrement les Croisades, notant que « dès le début, patriarches et évêques orthodoxes ont été chassés et remplacés par des moines latins » (p. 92).

La spiritualité chrétienne épouse toujours des « dimensions verticale et horizontale ». Contre l'horizontalisme et la sécularisation, Khodr rappelle que « tu ne peux délester ton âme de ses souffrances en empruntant des consolations venues du monde » (p. 100). La foi authentique transcende les contingences historiques sans les nier.

Cette œlivre en forme de testament permet d’approcher offre une synthèse originale de la situation de l’orthodoxie orientale, dans un souci d’ouverture œcuménique. L’auteur développe ce que l’on pourrait appeler une théologie contextuelle qui, sans relativisme, en reconnaissant la diversité comme richesse voulue par Dieu : « Il nous voulait parfaits, mais le péché nous a fragilisés » (p. 18). Son approche, nourrie par soixante ans de ministère épiscopal au Liban est source d’un regard à la profond et vaste non seulement sur la foi orthodoxe, mais aussi sur les civilisations et le dialogue comme source inattendue d’identité.

C’est un livre de référence pour comprendre d’une part le christianisme oriental, mais aussi la sainteté comme possibilités de dialogue authentique entre les traditions abrahamiques.

Emission sur France Culture : Chrétien dans une société plurielle