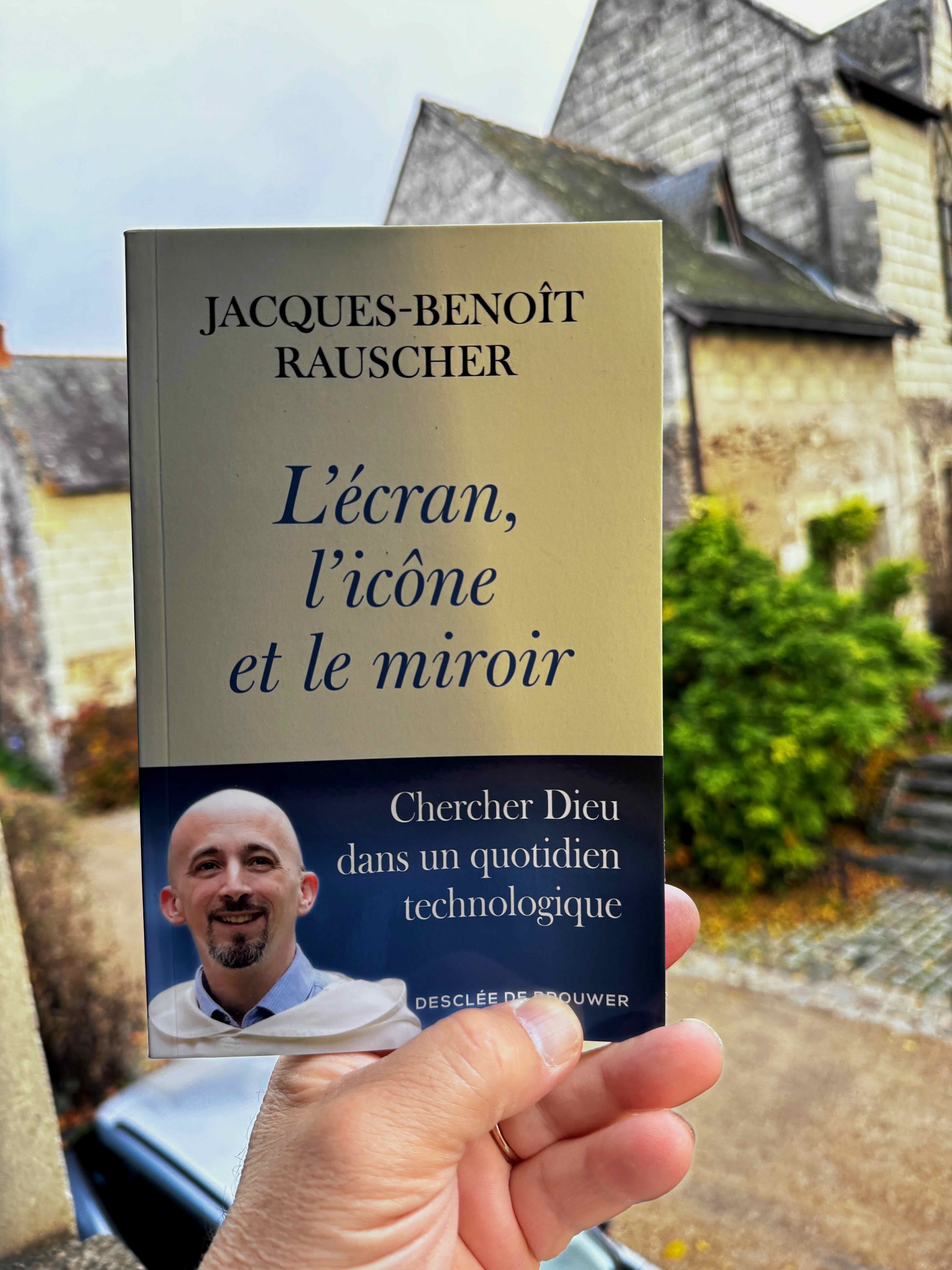

Jacques-Benoît Rauscher, dominicain et théologien, nous offre avec « L’écran, l’icône et le miroir » (Desclée de Brouwer, 2025) une méditation aussi lucide que salutaire sur la manière dont les technologies numériques, devenues omniprésentes, bousculent notre rapport au monde, à autrui et, surtout, à Dieu. L’auteur part d’un constat simple : en quelques décennies, nos vies ont été transformées par l’irruption des écrans, des smartphones et d’Internet, au point que même les murs des couvents n’ont pu les contenir. « Comment accepter de passer du temps seul face à des émissions de télévision, alors que l’on s’est engagé à partager une vie commune, riche d’échanges et de discussions ? » (p 7), s’indignait-il, jeune novice, devant des frères plus âgés regardant la télévision dans leur cellule. Aujourd’hui, il avoue lui-même consulter vidéos et actualités sur son ordinateur, dans l’intimité de sa chambre. Ce basculement, qu’il vit comme une tension entre idéal et réalité, devient le point de départ d’une réflexion plus large : comment le chrétien peut-il habiter un monde où la technologie redéfinit nos manières de travailler, de nous informer, de consommer, d’aimer, et même de prier ?

Le frère Rauscher ne tombe ni dans la nostalgie d’un passé idéalisé ni dans la diabolisation des écrans. Il choisit plutôt d’affronter ces mutations avec un regard à la fois critique et espérant, s’appuyant sur la tradition chrétienne pour éclairer les défis spirituels et moraux qu’elles soulèvent. « Regarder nos écrans en face, c’est paradoxalement être poussés à redécouvrir la beauté de nos icônes » (p 14). L’icône, dans la tradition orthodoxe, n’est pas une simple image : elle est une fenêtre ouverte sur le divin, un miroir qui invite à la conversion. L’auteur propose donc de faire de nos écrans – ces miroirs opaques et brillants – des lieux de questionnement et de discernement.

Un diagnostic sans complaisance

Le livre explore, chapitre après chapitre, les facettes de cette révolution technologique. Il interroge notre responsabilité face à des objets fabriqués dans des conditions souvent injustes (p 34), le risque de voir le travail envahir toutes les sphères de notre existence (p 45), la surinformation qui nous distrait de l’essentiel (p 58), ou encore la pornographie en ligne, « un ensemble de paradoxes » (p 95) qui réduit la chair à un objet de consommation. Rauscher pointe aussi l’illusion des « amis » virtuels, qui élargissent nos cercles mais menacent de désincarner nos relations (p 135). « Les réseaux sociaux posent des questions à notre amour chrétien : une ouverture toujours plus vaste à l’universel, mais au risque d’une amitié abstraite » (p 138). Chaque thème est traité avec une honnêteté qui force l’admiration : l’auteur ne cache pas ses propres contradictions, comme cette tentation de « jeter un coup d’œil » sur son téléphone « plus souvent qu’une prière litanique » (p 60).

L’un des mérites de l’ouvrage est de montrer comment les nouvelles technologies exacerbent des travers anciens. « La soif de posséder est une idole. Elle est même la racine de tous les maux » (p 85), rappelle-t-il, citant saint Paul. Les écrans ne créent pas nos péchés, ils les révèlent et les amplifient. « Les mutations capitales de nos modes de vie viennent souligner d’un trait plus marqué » (p 167) des attitudes aussi vieilles que l’humanité : la cupidité, la paresse, la fuite du réel. Mais ils offrent aussi des opportunités : « Ces technologies nous aident à nous sentir davantage membres de la famille humaine » (p 166). Le frère Rauscher évite ainsi le piège d’un discours purement alarmiste. Il invite plutôt à une « conversion de la pensée et de la pratique » (p 15), à un usage plus conscient et plus libre de ces outils.

Une tradition vivante

Ce qui frappe dans ce livre, c’est la manière dont le frère Rauscher puise dans la tradition chrétienne – les Pères de l’Église, les psaumes, les enseignements sociaux de l’Église – pour éclairer notre présent. « La lumière dorée des icônes n’est pas là pour masquer les fissures profondes » (p 14), mais pour nous aider à discerner ce qui, dans nos vies, est solide ou fragile. Il cite saint Justin pour rappeler que la foi transforme notre rapport aux biens matériels (p 83), ou saint Dominique, qui installait ses couvents au cœur des villes, afin de souligner que la contemplation doit dialoguer avec le monde. « La spécificité de cette forme de vie religieuse consistait à faire de cette tension le ressort d’une recherche de Dieu » (p 9).

L’auteur ne se contente pas de citer les textes : il les actualise, montrant comment ils peuvent parler à des réalités aussi contemporaines que le télétravail ou les réseaux sociaux. « L’icône est un miroir qui invite celui qui la regarde à la conversion » (p 15). Cette approche, à la fois ancrée et inventive, est l’une des grandes forces du livre. Rauscher ne propose pas de recettes toutes faites, mais des pistes pour « travailler les faiblesses ou les chantiers » (p 13) que les technologies mettent au jour. « À nous d’écouter les mutations du monde ; à nous de scruter les enseignements de notre foi » (p 14).

Un appel à la vigilance et à l’espérance

Le dernier chapitre, où Rauscher évoque le film « Psychose » d’Hitchcock, est particulièrement percutant. Il compare l’Église à un motel isolé, risquant de devenir un lieu « gangrené par des histoires de famille qui n’intéressent qu’elle » (p 169), si elle ne sait pas accueillir les voyageurs d’aujourd’hui. « Notre vocation chrétienne ne consiste pas à faire bouger artificiellement des structures cadavériques, mais à nourrir, par une Tradition toujours vivante, les voyageurs qui ont faim » (p 170). Cette image forte résume l’enjeu : comment annoncer l’Évangile dans un monde qui semble se passer de Dieu, surtout quand tout va bien ? « Savons-nous annoncer la Bonne Nouvelle du Christ à un monde qui va suffisamment bien pour ne pas attendre grand-chose de notre proclamation ? » (p 165).

L’auteur ne nie pas les défis, mais il refuse la résignation. « La Bonne Nouvelle proclamée par l’Église n’apporterait pas grand-chose à ceux qui vont bien. Mais elle ne serait pas la ressource essentielle pour ceux qui vont mal. Alors, quel espace reste-t-il pour cette proclamation ? » (p 165). Sa réponse est claire : « Il est crucial que les chrétiens continuent de porter, au cœur de notre monde, une Parole qu’ils reçoivent et qui les transforme » (p 168). Cette parole, elle se vit d’abord dans la manière dont nous habitons nous-mêmes nos existences, avec leurs écrans, leurs icônes et leurs miroirs.

Points forts et limites

Le style de Rauscher est fluide, accessible, parfois même poétique. Son ton est celui d’un frère en chemin, qui partage ses doutes et ses découvertes sans prétendre détenir des vérités définitives. « Nous n’avons en rien la prétention de proposer ici un traité systématique » (p 15), écrit-il. Cette humilité rend le livre d’autant plus convaincant.

On pourrait cependant regretter que certaines analyses restent en surface. Par exemple, la question des inégalités d’accès aux technologies, évoquée en note (p 167), mérite davantage qu’une mention. De même, le chapitre sur la pornographie, bien que courageux, aurait gagné à être plus développé, tant le sujet est complexe et tabou, et dont les aspects psychologiques et sociologiques sont éludés. Sur l’icône, la référence à Nicée 2 sur après la crise iconoclaste, et la relecture de ce concile à la lumière de la phénoménologie [1], aurait permis d’indiquer que l’on croit regarder, mais c’est sans doute l’image qui nous regarde et nous transforme – en fait nous sommes acteur en se croyant spectateur. Enfin, certains lecteurs pourraient trouver que l’auteur, tout en critiquant la résignation, reste prudent dans ses propositions concrètes. Mais c’est peut-être là le propre d’un livre qui se veut avant tout une invitation à la réflexion plutôt qu’un manuel de solutions.

En conclusion

« L’écran, l’icône et le miroir » est un livre nécessaire, qui offre des clés pour comprendre et vivre notre époque sans céder ni à l’enthousiasme béat ni au rejet systématique. « Regarder l’écran, l’icône et le miroir » : cette triple injonction pourrait servir de boussole à tout chrétien – et plus largement à tout citoyen – soucieux de ne pas se laisser dominer par les outils qu’il utilise. « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ! » (p 163), cite Rauscher en conclusion. C’est précisément ce à quoi il nous convie : à être des veilleurs, des témoins, des artisans d’un monde où la technologie ne nous éloigne pas de Dieu, mais nous aide à le chercher là où nous sommes.

Un ouvrage à mettre entre toutes les mains, surtout celles qui tiennent un smartphone.

1 :Deurbergue M. Manisfesté dans la chair, proclamé en images : Fondé l’artdans le christ avec Nicée 2 et Balthasar. Collection cogito fidei, Ed. du Cerf,2022, 512 p.