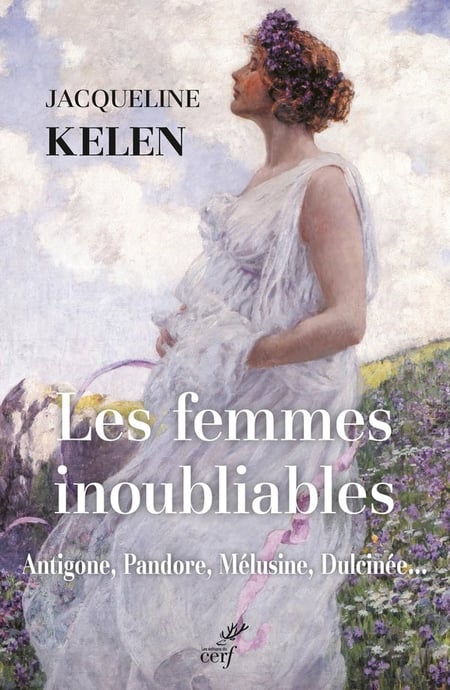

Les femmes inoubliables

Jacqueline Kelen

Éditions du Cerf, 2025

Jacqueline Kelen nous offre avec le livre Les femmes inoubliables, une fresque littéraire où apparaissent trente figures féminines, puisées dans les récits anciens. L’auteure y défend une idée audacieuse : le mythe ne se limite pas à un héritage du passé, mais persiste dans « ce qui transcende le temps ». Pour elle, ces archétypes offrent aux femmes d’aujourd’hui une clé pour renouer avec une supposée « essence première » et leur « dimension intemporelle ». Rejetant les interprétations purement factuelles ou sociologiques, souvent réductrices, Kelen propose une vision où chaque femme incarne un destin. Selon elle, « toute femme porte en elle une part d’éternité », une affirmation qui donne une résonance à la fois poétique et philosophique.

La quête de sens

Jacqueline Kelen, essayiste française reconnue pour son exploration des symboles et des mythes, s’inscrit dans une démarche profondément personnelle. Depuis plus de quinze ans, elle scrute ces figures emblématiques, non pour en dresser un catalogue savant, mais pour « tracer une voie vers la liberté ». Son approche est résolument subjective : « J’ai fait le choix du "je" », confie-t-elle, car ces héroïnes — qu’il s’agisse de la tendresse d’Alceste ou de l’énigme de la Sphinge — résonnent en elle comme en chacun d’entre nous. Paru initialement en 1997 et réédité en janvier 2025, cet ouvrage se présente comme une méditation sur la puissance transformatrice des récits mythologiques, où l’auteure joue le rôle de passeuse entre les âges et les consciences.

Une architecture symbolique

L’ouvrage se structure en douze chapitres thématiques, introduits par un prologue qui en pose les enjeux. « Les délaissées, les sacrifiées » donnent la parole à Lucrèce, Eurydice et Desdémone, symboles d’une innocence trahie. « Les furieuses, les dangereuses » révèle la fougue destructrice de Médée, Omphale et Dahut. Et ainsi de suite passant par « Les insaisissables, les fugitives », « Les curieuses, les candides », jusqu’aux « dormeuses et les émerveillées » qui clôturent ce voyage avec Nausicaa, Juliette et Danaé.

Une vision dynamique du mythe : le « dynamythe »

Kelen introduit ici un néologisme percutant : le « dynamythe ». Pour elle, le mythe n’est pas une relique figée, mais une force vive, un « catalyseur d’énergie et d’imagination » capable de bousculer les certitudes. Elle s’oppose fermement à une approche purement académique, où le mythe, une fois disséqué, perd son âme : « Dès qu’on l’enferme dans un discours rationnel, il s’éteint ». Au contraire, elle voit dans ces récits une invitation à dépasser les limites de la condition humaine — marquée par la finitude et la souffrance — pour accéder à une « nature humaine » libre et immortelle. Ainsi, la lecture des mythes devient un acte de libération, afin de se réapproprier sa propre existence.

Un plaidoyer pour l’« éternel féminin » face à la modernité

L’auteure porte un regard critique sur la société contemporaine, où les femmes, selon elle, ont perdu de vue leur « souveraineté originelle ». Elles se définissent trop souvent par leurs rôles sociaux ou familiaux, oubliant cette « part d’infini » qui les habite. En s’appuyant sur des penseurs comme Goethe ou Ibn Arabi, Kelen évoque l’« éternel féminin », une dimension ontologique qui transcende les époques. Son livre se veut un appel à réveiller cette mémoire oubliée, à restaurer un lien avec « l’immémorial », de l’identité féminine. À travers les mythes, elle propose de renouer avec une forme de sacralité, une conscience de soi qui dépasse les catégories imposées par la modernité.

Pour lire le livre