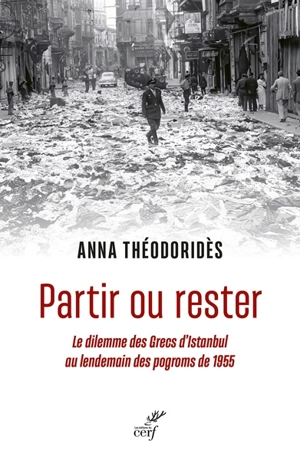

Imaginez une fillette de six ans, blottie dans l’obscurité d’un grenier, retenant son souffle tandis qu’en bas, des hommes enragés fracassent la porte de sa maison, hurlent des insultes, frappent son père à coups de barre de fer. Imaginez sa terreur quand, à travers les planches disjointes, elle entend : « On va tout brûler. On va tout casser, tout prendre. » Ce n’est pas une scène de roman, mais le souvenir traumatisant qui ouvre Partir ou rester, l’enquête saisissante d’Anna Théodoridès sur les pogroms d’Istanbul en septembre 1955. À travers ce livre poignant, publié aux Éditions du Cerf, l’autrice redonne voix à ces Grecs d’Istanbul – les Polites – qui, en une seule nuit, ont vu leur monde s’effondrer. Leur crime ? Être nés chrétiens dans une Turquie qui, sous couvert de nationalisme, a méthodiquement organisé leur persécution.

Anna Théodoridès ne se contente pas de raconter un épisode historique : elle nous plonge dans ses répercussions humaines, à travers des destins brisés, des choix impossibles et des mémoires en lambeaux. Son livre, fruit d’années d’enquêtes, d’archives et de témoignages, explore un dilemme cruel : comment survivre quand votre propre pays vous rejette ? Faut-il fuir pour sauver sa peau, ou rester malgré tout, accroché à une terre qui vous nie ?

L’ouvrage s’articule autour de trois axes majeurs. D’abord, la reconstitution méticuleuse des événements des 6 et 7 septembre 1955, où des foules déchaînées – organisées et encouragées par les autorités – ont saccagé les quartiers grecs, violé, tué, pillé. Ensuite, le portrait de ceux qui, contre toute logique, ont choisi de demeurer à Istanbul, développant des stratégies de résistance aussi discrètes qu’ingénieuses. Enfin, le récit de l’exil, pour ceux qui, incapables de supporter davantage l’oppression, ont tout quitté pour tenter de reconstruire leur vie ailleurs, principalement en Grèce.

Ce qui interpelle dès les premières pages, c’est la force des récits individuels. Comme celui de cet enfant, l’auteure, dont le sixième anniversaire se transforme en cauchemar (p. 13-14), ou celui des « Éduqués » – intellectuels, enseignants, journalistes – qui, des décennies plus tard, portent encore la marque de cette nuit-maudite. À leurs côtés, les « Silencieux », ces artisans, ces modestes commerçants qui, par peur ou par résignation, ont préféré se taire plutôt que de raviver des blessures trop profondes (p. 120-125). Théodoridès montre avec justesse comment ces deux groupes, bien que divisés par leurs réactions, partagent une même blessure : celle d’une identité niée, ballottée entre deux nations qui les considèrent comme des étrangers.

Les pogroms de 1955 ne furent pas un débordement spontané, mais une opération soigneusement orchestrée. Sous prétexte de venger un attentat contre la maison natale d’Atatürk, réalisés par un musulman turc et attribués au chrétiens, le pouvoir turc a laissé libre cours à la haine anti-grecque. Les consignes étaient claires : « Chypre est turque ! », « La partition ou la mort ! » (p. 50). Les émeutiers, munis de listes fournies par les municipalités, savaient exactement quelles boutiques piller, quelles maisons incendier. Le but ? Faire peur. Pousser les Grecs à partir. Et ça a marché !

Pour ceux qui n’ont pas fui, la vie après 1955 ressemble à un équilibre précaire. Certains, comme les professeurs ou les journalistes, transforment leur douleur en combat, préservant la culture et la langue grecques à travers les écoles et les églises. D’autres, plus discrets, survivent en se faisant invisibles, évitant tout ce qui pourrait les désigner comme cibles. « On ne sera jamais des citoyens turcs comme les autres », confie l’un d’eux (p. 25). Leur résistance est souvent silencieuse, mais tenace : ils refusent de disparaître, même si cela signifie vivre dans l’ombre.

Quitter Istanbul, c’est souvent abandonner une partie de soi. Les « Intrépides », ces jeunes diplômés du lycée Zografion, partent les premiers, avides de liberté (p. 160-165). D’autres, comme les familles aisées ou les enfants de militants expulsés, suivent par nécessité. Mais l’exil n’est pas une délivrance. À Athènes, ils se heurtent à l’indifférence, voire au mépris, d’une Grèce qui les voit comme des Turcs déguisés. « On nous a volé notre passé à Istanbul, et on nous refuse un avenir ici », résume l’un des exilés (p. 180). Leur intégration est un parcours semé d’embûches, où chaque pas rappelle ce qu’ils ont perdu.

L’un des mérites du livre est de montrer comment cette histoire a été enfouie, puis progressivement exhumée. Les associations de Polites en Grèce jouent un rôle clé, collectant les témoignages, organisant des commémorations. Pourtant, beaucoup préfèrent se taire, de peur de rouvrir des plaies trop douloureuses. « Parler, c’est revivre la peur », explique une survivante (p. 200). Anne Théodoridès interroge : comment transmettre une mémoire quand le traumatisme est si lourd qu’il en devient indicible ?

- Le livre se concentre sur Istanbul, Athènes et Thessalonique, mais passe rapidement sur d’autres destinations d’exil (Allemagne, France, Amérique du Nord), où des milliers de Grecs ont aussi recommencé leur vie.

- On aurait aimé avoir une indication sur le nombres partis et ceux restés pour mesurer l’ampleur démographique du drame.

- Si l’autreure évoque les réformes des années 2000 en Turquie, on aurait aimé une analyse plus poussée de la situation actuelle, marquée par un durcissement autoritaire qui rend la question minoritaire plus brûlante que jamais.

Sans aucun doute, ce livre comble un vide dans l’historiographie française. En croisant histoire orale et archives, Anna Théodoridès offre une vision nuancée de la condition minoritaire, entre résistance et exil forcé. Son travail rappelle celui de James C. Scott sur les formes de résistance « invisibles » (p. 310), mais avec une dimension humaine qui rend le sujet accessible à tous.

Bien plus qu’une étude historique : c’est un hommage aux femmes et aux hommes qui, face à l’injustice, ont dû choisir entre deux impossibles. Anna Théodoridès leur redonne une dignité, en montrant que leur histoire – trop souvent ignorée – est une leçon de résilience.