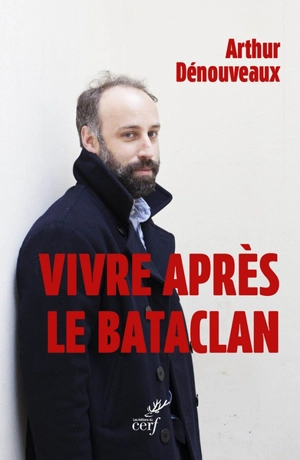

Arthur Dénouveaux signe avec Vivre après le Bataclan un texte remarquable par sa sincérité, son refus des facilités et une qualité d’écriture. D’emblée le texte s’ouvre sur enterrement, celui de Fred, un ami rescapé comme lui, qui a choisi de mettre fin à ses jours dix ans après les attentats. Ce drame intime devient le déclencheur d’une réflexion : comment continuer à exister quand la violence a tout disloqué, y compris les mots, les repères, et l’idée même d’un futur ?

L’auteur est un survivant du Bataclan et ancien président de l’association Life for Paris qu’il a décidé de dissoudre le 13 novembre 2025, car, dit-il, « on n’a plus besoin de cela pour vivre » (émission de Guillaume Descours sur RMC le 13/11/25). Sa formation de polytechnicien et ses activités de chef d’entreprise et d’essayiste lui ont permis d’être un des visages représentant les 165 victime des attentats du 13 novembre 2015.

La France qu’il décrit est comme engourdie, prisonnière de rituels commémoratifs et de silences complices, incapable de transformer l’effroi en réflexion. « Sortir physiquement du Bataclan, oui. Mais en sortir vraiment, mentalement, collectivement ? J’en doute », lance-t-il avec une lucidité qui glace (p. 12). Cette phrase, à elle seule, résume l’enjeu du livre : mesurer l’abîme entre la survie et la reconstruction, entre l’émotion et l’action.

Ce n’est pas un simple récit. Dénouveaux y mêle les voix d’historiens, de psychiatres, de philosophes, d’artistes, pour composer une fresque à la fois intime et politique. Il explore ce que signifie être une victime dans une société qui, trop souvent, préfère les symboles aux actes. La victime, explique-t-il en s’appuyant sur les travaux de René Girard ou d’Hannah Arendt, risque de devenir une icône figée, une figure sacralisée qui paralyse plutôt qu’elle n’inspire. « On a fait de nous des saints ou des martyrs, alors que nous sommes juste des humains brisés », semble-t-il murmurer entre les lignes. Le livre oscille entre le témoignage brut et l’essai exigeant, sans jamais tomber dans le misérabilisme ni dans le jargon académique.

L’un des thèmes les plus forts est celui de la parole – ou plutôt de son absence. Comment dire l’indicible ? Comment parler quand les mots eux-mêmes ont été souillés par la violence ? Dénouveaux évoque ces discours improvisés lors des enterrements, ces mots griffonnés sur des cercueils, ces silences qui en disent plus long que les discours officiels. « Parler, encore et toujours », écrit-il, comme si c’était le seul moyen de conjurer le vide. Pourtant, cette parole n’est pas toujours salvatrice. Elle peut aussi enfermer, réduire les survivants à leur statut de victimes, les empêcher de se réinventer.

Le livre aborde sans fard la peur, cette ombre qui s’est insinuée dans le quotidien après les attentats. Une peur qui a changé la société, qui a fait de la sécurité une obsession et des commémorations une routine. Dénouveaux questionne le rôle de la justice, qui doit à la fois punir et réparer, mais qui peine à apaiser. « Si nous croyons en notre justice, alors assumons-la jusqu’au bout », clame-t-il dans une tribune reprise dans l’ouvrage (p. 89). Il ne se contente pas de critiquer ; il propose des pistes, comme celle d’une justice restaurative, qui placerait la réparation au cœur du processus, plutôt que la simple punition.

Mais ce qui rend ce texte si percutant, c’est son refus des illusions. Pas de happy end ici, pas de rédemption facile. Dénouveaux assume ses contradictions, ses colères, ses doutes. Il parle de la dissolution de Life for Paris, l’association qu’il a présidée, comme d’une libération : « Nous ne voulons plus être définis par ce qui nous a détruits ». C’est peut-être là que réside la force de ce livre : dans son honnêteté crue, dans son refus de mentir, même à lui-même.

Une des forces de ce livre, outre on écriture, déjà notée, est ses aller et retour entre témoignage et réflexion politiquen sans jamais perdre le lecteur. Une pensée nourrie de références (René Girard, Hannah Arendt), mais aussi des rencontres avec des psychiatres ou des magistrats), qui évite les écueils du pathos ou du discours moralisateur.

Seul bémol, si j’ose écrire, est le manque de développement d’une idée essentielle du livre : « vivre avec » plutôt que de « guérir ». On aurait aimé qu’il développe davantage cette idée de qu’il explique plus concrètement comment sortir de l’après sans y rester prisonnier.

Au final, Vivre après le Bataclan est un livre nécessaire. Non parce qu’il apporterait des réponses définitives, mais parce qu’il pose les bonnes questions. Comment ne pas laisser la peur dicter nos vies ? Comment transformer la douleur en quelque chose qui nous fasse avancer, sans pour autant l’oublier ? « La mémoire n’est pas un tombeau, mais un chemin », écrit Dénouveaux. Son livre en est une belle illustration et aussi un appel à une réflexion politique à la hauteur des enjeux.